グラス片手に 極甘口ワインの作り方

ワインというと、まぁ、赤か白ですが、ワインの仲間にはかなり特殊な作り方をするものがあります。よく知られているのは、泡が入ったもの(シャンパーニュ)、ワインに薬草などを入れたもの(ヴェルモット)、アルコール度数を人為的に高くしたもの(シェリー)。そんな中に、自然の摂理を利用して、甘いワインに仕立てたものがあります。極甘口ワイン、またはデザートワインとも呼ばれています。

元来ワインは原料であるブドウの糖分をアルコールに換える為、甘いというよりその他の渋味や酸味が目立つのが普通です。しかし、先人達はいくつかの方法で、甘いワインを作り出してきました。

ブドウの糖分がアルコールに変わるとき、ブドウジュースからワインになるとき、ある一定の割合に達するとアルコールは増えません。飽和状態になるのです。つまり、飽和状態になり糖分がワインの中に残った時、甘く感じるわけです。それではワインをどんどん甘くするにはどうしたらいいのでしょうか。原料であるブドウ、あるいはそれを絞ったブドウジュースの糖分が多ければ、残留糖分が増えることになります。

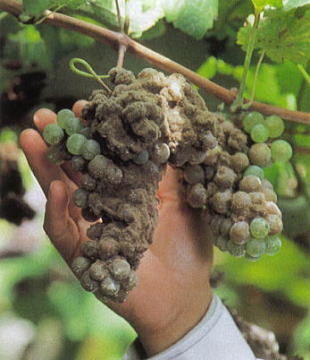

このため、フランスのある地域では、普通のワインを作るのに適した時期よりももっと遅く取り入れをして木になったままでブドウを「完熟」させます。遅摘みワインと呼びます。また他の地域では、収穫したブドウをワラの上に並べ天日で干し、干しブドウのようになってからワインを作ります。Vin de paille(藁ワイン)と呼びます。つまり、ブドウの粒に含まれる水分に対して相対的に糖分が高まれば、甘いワインができるというわけです。しかしその分で知るワインの量は少なくなりますので、大変高価なワインになるわけです。よく使われている屈折糖度計は、取り扱いも簡単なので、栽培する人は十分に糖度が上がるまでじっくり待つことが出来ます(糖関連の物質に吸収される性質をもつ近赤外領域の光を果実の液に照射し、吸収の度合いを計測する)。

ところが、本当に自然の力に頼ってこの高価な極甘口ワインをつくる方法があるのです。

もうひとつは18世紀の終わりにドイツで生まれた「アイスヴァイン(Eiswein)」。これはこれまでの水分を少なくする方法と違い、ブドウの中の水分が凍ってしまい相対的にブドウ果実が濃くなることを利用したものです。これは、純粋な水と、砂糖やその他のものが混じった液体の氷点が違うことを利用した収穫法です。正確に水の氷点と、ブドウの成分の水溶液の氷点の間の温度の時に収穫し、溶け出す前にジュースを作って発酵過程に持っていかなければならないので技術的にもかなり難しいようです。地区によって厳しい規格が決められています。最近、ドイツやオーストリアといった「老舗」のアイスヴァインが、カナダのアイスワインに押されて売上を落としています。これは質が悪くなったのではなく、欧州の継続的な温暖化のためアイスワインをつくるのに十分な気温が得られないからだそうです。 ■

この稿は、医歯薬出版社『メディカル・テクノロジー』2005年10月号に掲載されたものです。